これからの組織戦略 マクロとミクロから見る組織の基本構図

経営コンサルタントを名乗る実務のたたき上げ中年オヤジ(50歳)が、経営の原理原則を学ぶべくMBA(大学院)に通うことを決意し、日々の学びと気づきを不定期でつぶやきます。

- MBA(経営学修士)での学びを手軽に追体験できます

第17回目のテーマは…これからの組織戦略 マクロとミクロから見る組織の基本構図

すこし間が空きましたが、前回から組織論に関するテーマに入りましたので、今回は組織の学びに関する基本的概念からお伝えしていきます。

採用不足が続く中で、経営を「人」で語る時代が続いています。人的資本、エンゲージメント、ウェルビーイング——いずれも個人の力に光を当てる言葉です。けれども、どんなに優れた人材がいても、組織の仕組みが機能していなければ成果は出ません。

人が活きる“場”としての組織をどうデザインし、どう動かすか——それがこれからの経営の焦点です。組織論は、単なる理論ではなく、経営のリアルを支える「設計図」です。

“組織”という生き物を理解していきましょう!

組織論の二つの視点 ― マクロとミクロ

組織論は大きく分けてマクロ組織論とミクロ組織論の2つの視点から考えられます。

マクロ組織論

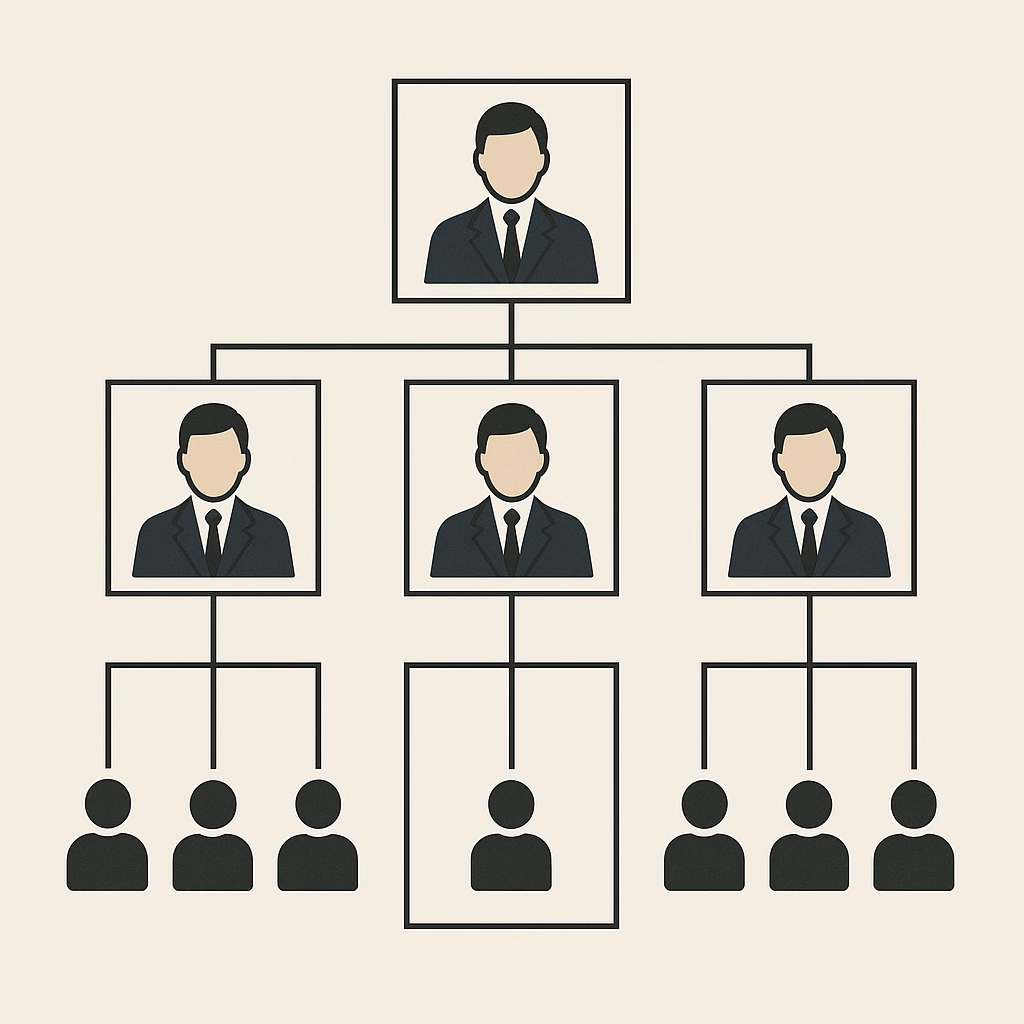

マクロ組織論は、企業を一つの「システム」として俯瞰し、組織構造や戦略、文化、外部環境との関係を分析する視点です。

経営層が「どんな組織を設計するか」を考える視点であり、組織構造(ヒエラルキー型/フラット型など)、意思決定プロセス、部門間の役割分担、組織文化などが主要テーマです。環境変化にどう適応するか、どのように全体最適を図るかという経営デザインの基礎を担います

マクロ組織論の代表的フレーム

マクロ組織論では、代表的な理論としてコンティンジェンシー理論(状況適合理論)が挙げられます。これは「最適な組織構造は環境によって異なる」という考え方で、バーンズ&ストーカーの「機械的構造」と「有機的構造」の分類が有名です(今後のコラムにて詳細は解説)。安定環境では階層的でルール重視の構造が適し、変化の激しい環境では柔軟で自律的な構造が有効とされます。組織を外部環境との関係性で設計する視点を提供します。

ミクロ組織論

マクロ組織論は、組織を構成する「人と人との関係」に焦点を当て、人間の心理や行動を解明する視点です。

モチベーション、リーダーシップ、チームワーク、コミュニケーション、意思決定の心理など、現場レベルの働き方や感情が主な対象です。

つまり、経営者の設計した構造の中で「人がどう動くか」「なぜ動かないのか」を理解し、個人と組織の相互作用を明らかにする視点です。

ミクロ組織論の代表的フレーム

ミクロ組織論では、マズローの欲求5段階説やハーズバーグの動機づけ・衛生理論などのモチベーション理論が代表的です。人がどのような条件で意欲的に働くかを明らかにし、内発的動機(やりがい・達成感)と外発的要因(給与・環境)のバランスを理解する枠組みを示します。個人の心理や行動を起点に、組織のパフォーマンス向上を考える実践的理論です。

人的資本経営との接点

「人的資本経営」が個人の成長と投資を中心に据えるなら、マクロ組織論はその力を活かす“場の設計”、ミクロ組織論はその力を引き出す“関係性のデザイン”と言えます。

つまり、人的資本経営を「個」の最適化とするなら、組織論は「全体の最適化」を目指す視点です。

両者(マクロ・ミクロ)は決して対立するものではなく、むしろ補完し合う関係にあります。

個の資本価値を高めるだけでは組織は強くなりませんし、構造だけ整えても人は動きません。「制度 × 人間行動」の交差点に、現代の組織経営の本質があります。

これからの組織戦略に求められる視座

今後の組織経営では、以下の両輪が求められます。

- マクロ:組織を環境変化に適応させるデザイン力

- ミクロ:個人の主体性を引き出すリーダーシップ

「構造が人を動かすのか、人が構造をつくるのか」——

この問いに経営者がどう答えるかが、これからの組織論の出発点です。

まとめ

人的資本経営が「個の投資」を重視する時代だからこそ、次は「組織という構造」をどう進化させるかを考える必要があります。

マクロとミクロを往復しながら、自社の組織構造と人の行動の関係を見つめ直す。

それが、経営の持続的成長を支える“次の一歩”となるでしょう。

まずは、人材にとって適正な制度・構造になっているのか、自社の組織構造を見直し、更なる向上にむけての方法について、考えてみてはいかがでしょうか。

社長!本当に経営、できていますか?