これからの事業承継にはなぜ「事業創造」の視点が必要なのか?

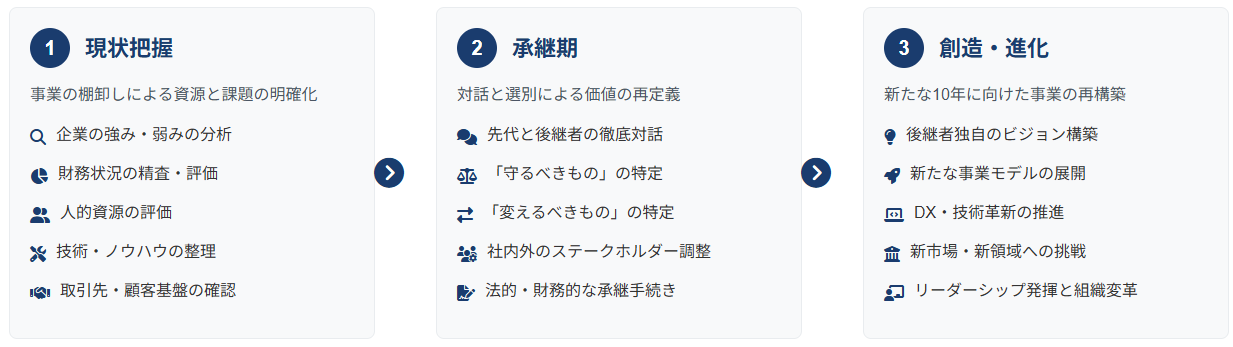

前回のコラムでは「経営デザインシート」についてお話させていただきましたが、そのコラムの中で「これからの事業承継は事業創造の視点が重要」とお話させていただきました。今回は、その理由についてお話させていただきます。

- 事業創造の視点の重要性がわかります。

過去の成功体験が通用しない時代

かつての日本は、高度経済成長や人口増加に支えられた「右肩上がり」の時代でした。先代が築いた事業モデルを大切に守ることが、経営の安定につながりました。しかし今や、人口減少、需要の縮小、働き手不足、グローバル競争、そしてAI・DXの技術革新など、経営環境はかつてないスピードで変化しています。つまり、「これまで通り」では立ち行かない時代に突入しているのです。

このような時代において、単に事業を引き継ぐだけでは持続可能性を担保できません。むしろ、変化に対応しながら新しい価値を創っていく力がなければ、承継した事業を次の世代につなげていくことは難しいでしょう。

事業承継のタイミングは、企業にとって絶好の変化の機会です。「代替わり」という節目が、社内外のステークホルダーからの理解や協力を得やすいタイミングでもあります。社員も、取引先も、金融機関も、「何かが変わること」に対して心理的な抵抗が比較的少なくなるこのタイミングで、後継者が自らのビジョンを語り、未来への一歩を踏み出すチャンスといえます。特に若い後継者が、「自分が継ぐ意味」「これからの会社のあり方」を真剣に考えるプロセスは、企業にとっての再出発にもなり得ます。

「事業創造」は“ゼロからの起業”ではない

「事業創造」という言葉を聞くと、まったく新しい分野でビジネスを立ち上げるような印象を持たれる方もいますが、必ずしもそうではありません。ここでいう事業創造とは、既存の事業資源(人材、技術、ブランド、顧客基盤など)を活かしながら、時代に即した形に進化させていくことも当然に含みます。たとえば、下記のように「今あるものを再構築する」という発想も事業創造の一つです。それによって、企業はより競争力を持ち、次の10年、20年を生き抜く土台を築くことができるのです。

- 顧客層を再設定し、プロモーションを見直す

- 商品・サービスに付加価値を加えて高単価化する

- アナログ業務をデジタルに置き換え、生産性を向上させる

- 地域密着から、広域への展開や連携を試みる

- 長年の暗黙知を可視化し、仕組みに変える

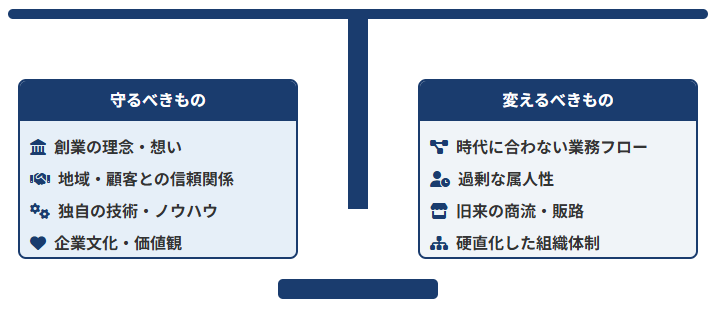

「守るべきもの」と「変えるべきもの」を見極める

事業承継において最も大切なのは、「すべてを守る」か「すべてを変える」か、という二者択一ではなく、何を守り、何を変えるべきかを見極めるバランス感覚です。

たとえば、

- 創業の理念や地域との信頼関係 → 守るべき資産

- 時代に合わない業務フローや過剰な属人性 → 変革すべき課題

このように要素を分解して考えることで、創業者の“想い”と、後継者の時代感覚の“融合”が実現できます。これは決して簡単ではありませんが、事業承継の本質はここにあるともいえます。

承継とは、“社長を継ぐ”ことにとどまらず、“経営者になる”ことです。そこには覚悟が必要であり、「自分なりの未来像」を持つことが求められます。最初は「比較される不安」や「周囲の期待へのプレッシャー」があるかもしれません。しかし、そうした過程のなかで、後継者自身が問いを立て、考え、決断し、行動していく経験こそがリーダーシップを育てていきます。そして、そのリーダーシップが、社員の共感と信頼を呼び、社内の一体感や自律性を高めるのです。

まとめ:「承継」は「創造のはじまり」

事業承継は「終わり」ではなく「始まり」です。特にこれからの時代、事業承継とは、“創造的な再出発”であるべきだと私たちは考えます。事業を「継ぐ」だけではなく、「創っていく」。その発想と行動こそが、これからの企業の持続可能性と成長の鍵を握っていると思います。

横浜総合事務所では、事業承継の専門チームを中心として事業承継に関する各種ご支援をさせていただいております。事業承継に関する疑問点や質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。